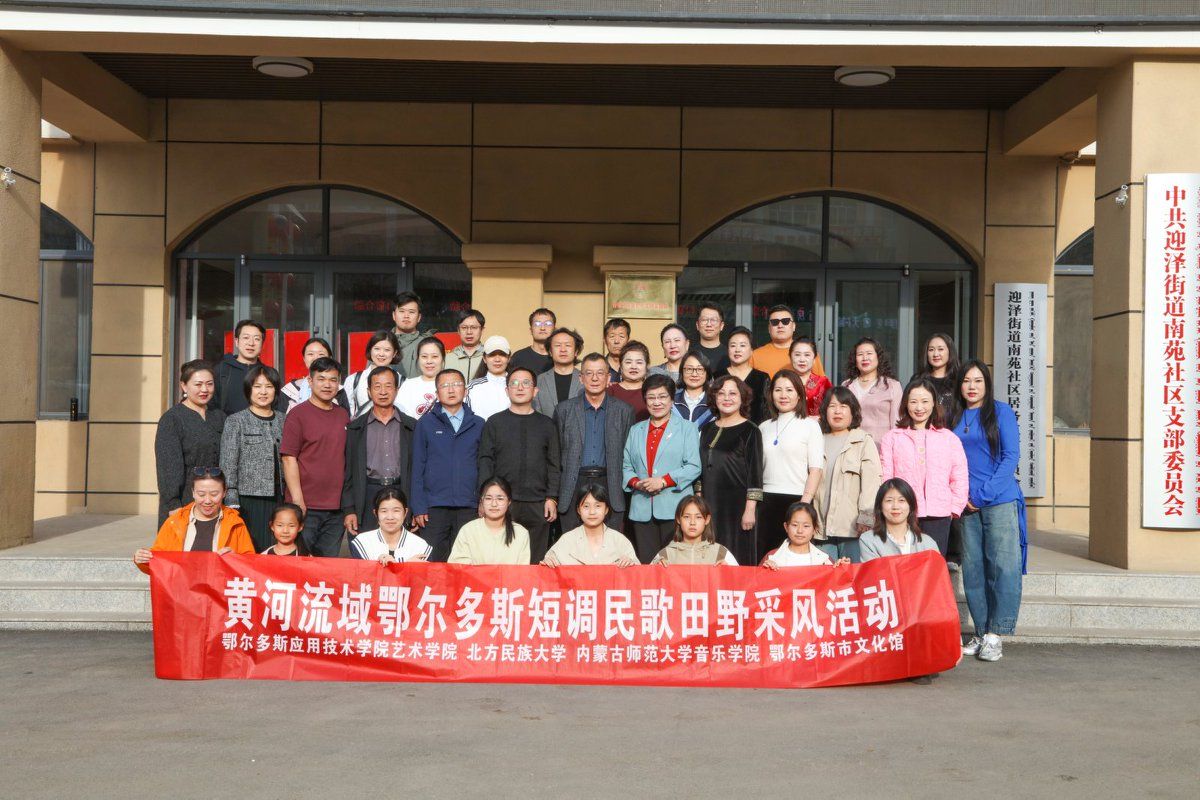

2025年4月18日至20日,B-Sports联合鄂尔多斯市文化馆、北方民族大学省部级科研平台宁夏非遗研究基地、内蒙古师范大学音乐公司共同举行黄河流域鄂尔多斯短调民歌田野采风活动。本次调研历时3天,集结了民族学、民族音乐学、作曲等领域的专家学者,共赴鄂尔多斯准格尔旗、达拉特旗的多个村落、传承基地和文化馆,重点对“漫瀚调”和“道情戏”两种民间艺术形式进行了系统采集、挖掘和整理,探寻二者与鄂尔多斯短调民歌之间的交融联系与审美共性。本次调研进一步聚焦黄河流域鄂尔多斯短调民歌的传承现状、音乐形态、社会功能、文化认同等核心问题,为黄河文化生态保护和北疆非遗音乐文化传承发展增添新视角。必一运动官网必一运动党总支书记樊宏波、经理李红梅、鄂尔多斯市文化馆网络信息部主任王玉霞、北方民族大学中华民族共同体公司特聘教授张景明、内蒙古师范大学音乐公司副经理、教授贺宇共同参与并指导此次活动。

非遗传承助推民族文化交融

4月18日下午,调研小组一行来到位于准格尔旗沙圪堵镇党群服务中心二楼的漫瀚调传习所,与漫瀚调自治区级非物质文化遗产代表性传承人王凤英进行了深入的交流,其众多弟子和长期从事漫瀚调艺术的乐队老师也共同参与了访谈。

传习所的大小等同于一间教室,墙上的照片展示了传习所参与的各项活动,即使是不识漫瀚调的陌生个体,也会因照片中定格的人物和氛围感受到这门艺术的亲切、自信与活力。王凤英的几名弟子和乐队老师们对此次访谈饱有热情,他们提前就位在乐器周围,胜似于为演出做好了开场前的准备。在访谈中王凤英结合自身长年累月的从艺经历和传承心路为大家真诚讲述。谈到漫瀚调音乐形式的特点,王凤英通过演唱对比并展示了漫瀚调歌曲与鄂尔多斯蒙古族短调民歌在曲调和节奏上的相似度,让大家直观感受了漫瀚调所含蒙汉音乐文化元素交融形成的独特性。“漫瀚调用一首曲子,可以换填不同的词,适应不同的场景。”王凤英指出的这一特征进一步说明了漫瀚调音乐艺术与鄂尔多斯蒙古族短调民歌的基因联系,让异曲同工的内涵指向递进到更深处。蒙古族短调民歌惯用同样的曲调接续和演唱不同的歌词,展现了蒙古族音乐艺术所特有的旺盛生命活力和广阔生产空间,所谓“歌声不停酒不停”,实际上曲词也共随时间与曲调而流动不止,漫瀚调的曲意结构恰恰与此相同。乐曲上的相近性进一步牵引撞破语言之间的界限,为蒙汉音乐文化的进一步交融创造了条件,正如王凤英所说:“我们有时会将蒙古族短调民歌的歌词音译为汉语,用这种方式演唱并从中获得借鉴。”

王凤英将漫瀚调艺术融入社会人群之时,还成功将其送入公司并开设第二课堂,进一步扩大了小学、初中的传承群体,形成了师徒传承与公司传承相结合的传承模式,将非遗漫瀚调艺术传承在广度和深度上不断推进。在公司传承中王凤英也面临着诸多现实难题,对此她提到:“许多小员工和初中生对漫瀚调非常感兴趣,但也有较多家长因怕影响主课学习而干涉反对。”

王凤英兼用讲述与演唱的方式为调研组成员详尽呈现了漫瀚调民歌与鄂尔多斯蒙古族短调民歌之间互动交融与共生的关系,为大家深入理解并把握鄂尔多斯短调民歌的艺术特征和文化内涵提供了重要思路。王凤英作为沙圪堵地区传习所的负责人,将自身实践并总结的技能经验传授给众多漫瀚调艺术的爱好者,将其带到社区和校园,吸引了越来越多的年轻人加入其中,培养了一大批优秀的传承人,为漫瀚调艺术的传承和发展做出了极大贡献。据了解,1996年10月,文化部命名准格尔旗为“中国民间艺术(漫瀚调)之乡。2008年6月,漫瀚调被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。2015年准格尔旗在全旗各地成立了6所漫瀚调传习所,分布在各苏木(乡镇)、街道的居委会和党群服务中心,对传统漫瀚调艺术的挖掘整理、赛事组织、人才培训和课堂教育发挥了重要作用。众多传承人常年在传习所、公司开展演出交流、授徒传技、教学培训活动,成为漫瀚调教育的核心力量。

生态文明续力文化共情传播

4月19日上午,调研队伍沿着黄河南岸一路乘车来到了准格尔旗东北部、距离薛家湾镇40公里远的大路镇小滩子村奇附林漫瀚调艺术传承基地,共同拜访了闻名遐迩、荣享盛誉的国家级非物质文化遗产项目漫瀚调代表性传承人、“漫瀚歌王”和“中国原生态十大歌王”之一——奇附林。

奇附林的漫瀚调艺术传承基地紧靠黄河南岸,黄河流经此地顺势向东南蜿蜒而去。“你知道天下黄河几十几道弯,几十几道弯弯里有几十几只船……”对于走过了几十年漫瀚调艺术之路而今已是古稀之年的奇附林来说,《天下黄河》始终是令他最为得意且永远唱不够的曲目。一谈到《天下黄河》,奇附林顿时以满腔热忱和爽朗豪情向大家讲述起他从艺之路上既催人奋进又满载艰辛的点点滴滴。奇附林所唱的《天下黄河》曲调更加明快,节奏感更强,犹如潮涌向前永不停歇的黄河之水,往复回环,奔放悠扬。奇附林的嗓音出奇的高。对此,奇附林幽默地谈到:“有人说我的嗓子比外国的帕瓦罗蒂还要高,至少高五个度。”此话一出,瞬间将众人一齐逗乐,奇附林的双眼也笑眯成了缝。“有人说阿宝的脖子后边像是挂了一把小唢呐,我的胸前像安了一个喇叭。”从艺术人类学的角度来看,生态环境在人的艺术生产和精神实践上给予了一定程度的先决条件。黄河之水流经河套平原,以三面环绕之势拥揽整个准格尔地区,为此地诞生的文化风情注入了与众不同的生命与活力。在准格尔地区长期生活的蒙汉各族人民在生产生活中用各自艺术化的方式将彼此的文化与生活相互融汇贯通,逐渐发展出兼具地方特色与民族特色、既有鄂尔多斯蒙古族传统曲韵,又融入蒙汉人民乡音土语的音乐艺术形式,成就了漫瀚调明快亮丽、酣畅淋漓、奔放洒脱、灵动活泼和炽热直率的艺术特点和山野气息,展现了北疆民族地区农牧生产结构下的独特思想情感与审美情趣。正如奇附林所提到,“当年有一次上台比赛,我用固定的曲子现场填词,本为应对突发情况的即兴发挥,反而最终获得了可喜的成绩。”这也充分说明了漫瀚调艺术形式在这种环境中所孕育的有限性中的灵活性特征。

据了解,奇附林于1986年至1988年连续三年参加准格尔旗农牧民歌手大赛均获一等奖。1988年参加全盟民歌大赛荣获桂冠、1995年参加内蒙古西部地区地方民歌大赛荣获“桂免圆”特别奖。2000年参加自治区“农牧民歌手电视大奖赛”获得一等奖。2004年参加“清逸·佳雪杯”CCTV西部民歌电视大奖赛荣获漫瀚调最佳歌手奖、优秀民歌手奖。2007年参加原生态“十大歌王”世界巡回演唱会。同年参加“陕西西安·2007中国原生民歌大赛”荣获优秀传承奖。2009年参加陕西神木“酒曲山歌擂台赛”获得总擂主。2010年参加中国农民艺术节“全国乡村歌手大赛”获原生态金奖。2011年参加中国民歌原生态盛典获金奖。2012年被中国文学艺术界授予国家级最高奖项“山花”金奖,同年参加第六届中国原生民歌大赛获得优秀传承奖。至今,奇附林已被授予“中国民间文化杰出传承人”、“西部歌王”、“百灵歌手”、中国原生态“十大歌王”等荣誉号,入选第四批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名录。

奇附林虽已年上古稀,但他依旧是漫瀚调艺术界的顶级歌手。在从艺几十年的光阴,他把漫瀚调唱出了准格尔,唱出了内蒙古,唱进了人民大会堂,让世人领略到了漫瀚调的艺术魅力,对弘扬北疆文化,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展做出了突出贡献。

守望薪火赓续民族文化血脉

4月19日下午,调研队伍乘车赶赴准格尔旗薛家湾镇南苑社区党群服务中心漫瀚调传习所,与非物质文化遗产漫瀚调市级代表性传承人岳文祥、准格尔旗蒙古族民歌市级代表性传承人奇俊文、郝瑞兰进行了访谈并交流。

奇俊文与郝瑞兰都从各自对鄂尔多斯蒙古族短调民歌与漫瀚调的童年记忆开始谈起。奇俊文从小受家庭传承的影响,他的父母都很擅长漫瀚调和蒙古族短调民歌,父亲就是有名的漫瀚调歌手。她现已76岁高龄,但她依然对漫瀚调和蒙古族短调民歌的传承授课饱含激情。她说道:“在传习所汉族的学员较多,是蒙古族且懂蒙语的学员较少,但汉族的学员很热爱蒙古族短调民歌,学习非常认真。我在教唱漫瀚调的同时把蒙古族短调民歌也教给大家。”漫瀚调的传承与发展,其功能不只停留在文化上的交流,更能凝铸蒙汉各民族之间在长期共同生产生活中积淀的共情与认同,各民族对艺术的认同和需要能够超越语言的界限而从精神上获得一致追求和体认。郝瑞兰在访谈过程中也提到:“我父亲会唱蒙古族短调民歌,擅长扬琴,我受家庭影响从小就爱唱蒙古族短调民歌,但自己不懂蒙语,我用汉字标出来唱。”她现场为大家献唱了《双满意》和《放马马》,歌词虽为简短,但歌词的内涵凸显了人与人之间的亲近与和谐,流露的真情让现场的每一个人都深受打动。“按照谱系来说,我的爷爷是第一代传承人,我的孙子现在是第五代。”“以前全村的人围坐在一起,轮到谁家谁家就开始唱,谁家擅长什么歌就唱什么歌。”家庭传承对非遗的普及和发展无疑具有重要影响,它最能直接地将一门艺术或技艺深深根植于人的记忆最深处,从耳融目染中贯穿到记忆最前端,是不同人群情感交融汇合的最深一层。

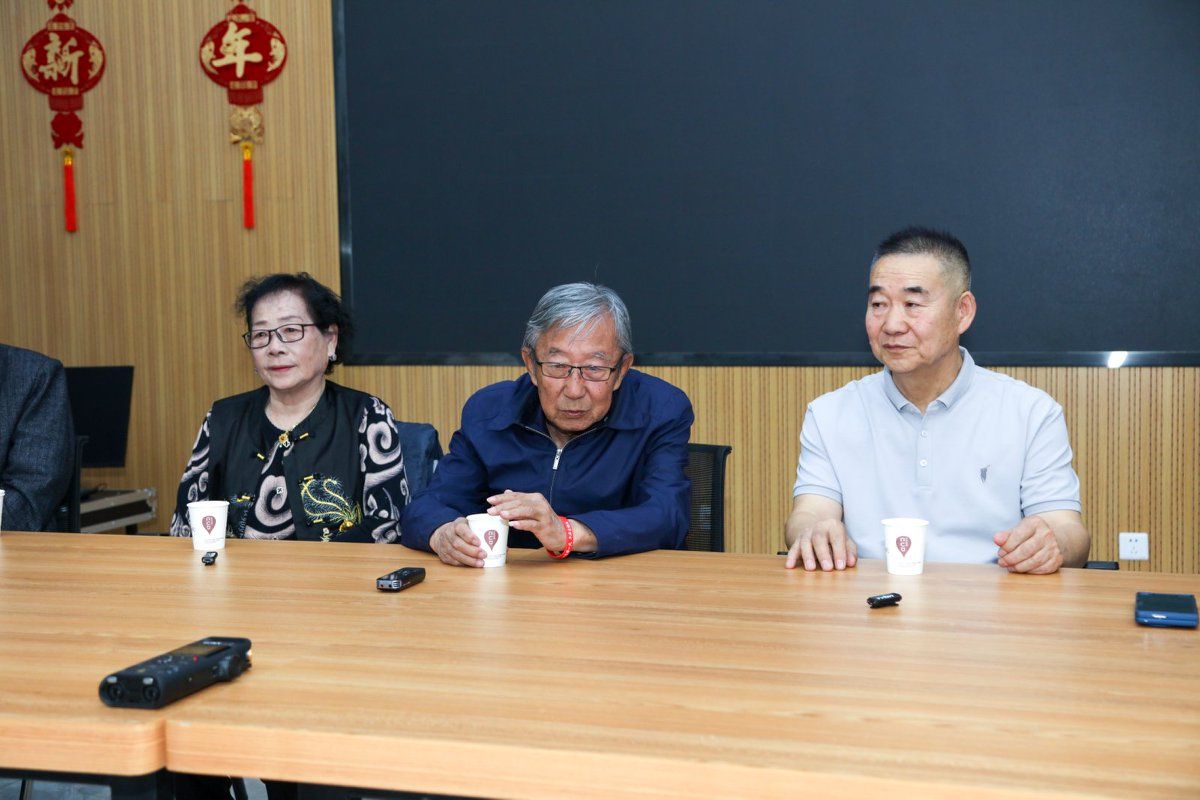

与二位老师访谈过后,调研队伍们来到传习所排演室与非物质文化遗产漫瀚调市级代表性传承人岳文祥进行了交流。岳文祥是国家级非物质文化遗产项目漫瀚调代表性传承人奇附林的大弟子。作为非物质文化遗产漫瀚调市级代表性传承人,他以热情奔放、情感炽烈,加之用地道的准格尔方言演唱为艺术特点,使漫瀚调演唱艺术尽显原声态韵味。从2003年到现在,他连续参加了旗、市、国家级多项比赛并拿下多项大奖。2007年,他参加中国首届原生态民歌大赛并获得金奖。在访谈交流的现场,他与其师妹付二兰女士为大家倾情献艺演唱了多首漫瀚调民歌,赢得了大家的阵阵掌声。

2024年5月,岳文祥带着漫瀚调唱响2024法国巴黎国际博览会,赢得了外国友人们的一致赞赏和肯定,岳文祥内心对准格尔旗漫瀚调走出国门感到非常自豪。与此同时,岳文祥更重视公司传承,他经常会到公司给员工们授课。“为了更好地挖掘和传承漫瀚调,我们把漫瀚调带进了校园,孩子们特别喜欢。”在现场,岳文祥亲传亲授的“小弟子”们也来到了传习所,并为大家演唱了《天下黄河》等多首漫瀚调民歌曲目。这些“小弟子”们都是小员工或初中生,让现场的每一位成员都深感惊叹和喜爱,赢得了大家的一致称赞。据悉,准格尔旗现在已成功举办多届漫瀚调艺术节,已成为影响广泛的群众性文化节庆活动,培养了很多漫瀚调人才。设立了漫瀚调传习所,长期在各社区开展漫瀚调艺术培训,并开展漫瀚调进校园活动,开展公益性教学,不断增强其传播力、影响力,始终走在漫瀚调非遗事业传承发展最前列。

跨界融合共筑精神文明家园

4月20日上午,调研队伍来到达拉特旗图书馆,与非物质文化遗产道情戏自治区级传承人贾二娃、非物质文化遗产道情戏市级传承人李果先、漫瀚调传承人白兵进行了现场交流与访谈。

根据文献记载,道情原属汉族传统曲艺品种的一个类别。直至清代,道情已同各地民间音乐结合形成了同源异流的多种形式。贾二娃在访谈中向人们介绍了道情戏起源流变的历史,“道情,最初是唐朝道教在道观道场中所唱的经韵。至宋朝时期已演变为曲艺的形式,并加入了为善敬孝等有关教育的内容,多在人群集会的场合出现并演唱,经过长期的地方性流传逐渐被广泛接受,成为民间礼仪习俗、节庆娱乐场合中常见的民间艺术形式。”贾二娃还指出了道情戏在广泛流传过程中的地方性特征,“一方水土养一方人,一方人爱看一方戏。道情戏在流传的过程中与地方各个剧种的音乐曲调进行了融合,形成了不同地方不同腔调的艺术风格。达拉特旗的道情戏与山西晋剧中路梆子所使用的武场乐器大同小异。”从音乐艺术的角度来看,道情戏与漫瀚调和鄂尔多斯蒙古族短调民歌分属不同类型的民间艺术形式,但它们均以声乐系统为载体传递了地域文化与群体情感,共同构筑了民众集体生活的精神世界。在艺术形态上,民歌的短小精悍与即兴抒情的特点能够为道情戏的程式化叙事提供借鉴,更能将个体生活的经验融汇在戏曲角色的演绎和精神塑造上来,让二者在艺术创新上形成良好互补和借鉴。

李果先现已81岁高龄,她与在座的师生们热情分享了她从艺的经历,“1958年我14岁,那时候从艺实为艰苦,但随着社会的快速发展,我们的生活水平逐渐提高。”李果仙13岁学戏,14岁登台演出,15岁成了主角。1966年,李果仙调到达拉特旗歌剧团,始终坚持对二人台和道情戏的钻研。“我从内心中热爱道情,1987年退休后我重组剧团,自掏腰包购买服装和道具继续踏上演出之路,当时能演60多个剧目。”李果先在最后向大家真诚说道:“我已经81岁了,希望大家把我们的道情艺术传承下去,发扬下去。”据了解,李果先道情戏里出演过众多剧目,包括《曹庄杀狗》《李逵搬母》《三贤》《杀楼》《老少换妻》等剧目。在50多年的演艺生涯中,李果先在道情、二人台等戏剧中成功塑造了几十位朝代不一、性格迥异、地位悬殊的艺术形象,为传承和发扬道情戏艺术文化倾注了毕生所学和心血,为非物质文化遗产道情戏的传承发展做出较大贡献。白兵讲述了家族对于漫瀚调的传承,并现场演唱了多首与准格尔旗风格不同的“漫瀚调”,他说当地一直叫“山曲儿”,也叫“蒙汉调”,近些年才称为“漫瀚调”。

、

随着此次田野采风任务的结束,黄河流域鄂尔多斯短调民歌田野采风活动已落下帷幕。两期田野采风活动展现了调研队伍团结有序的协力、积极向上的活力和多方汇聚的合力,对鄂尔多斯蒙古族短调民歌的抢救挖掘付出积极行动,共同致力于在铸牢中华民族共同体意识下保护并推动北疆文化创造性转化和创新性发展。以期待并提高社会对黄河流域鄂尔多斯非物质文化遗产的保护意识,推动黄河流域文化的持续发展和繁荣。对于深层阐释黄河流域非物质文化遗产符号系统中的象征意义、民族认同,阐释黄河文化景观背后的遗产价值具有持续而深远的意义。